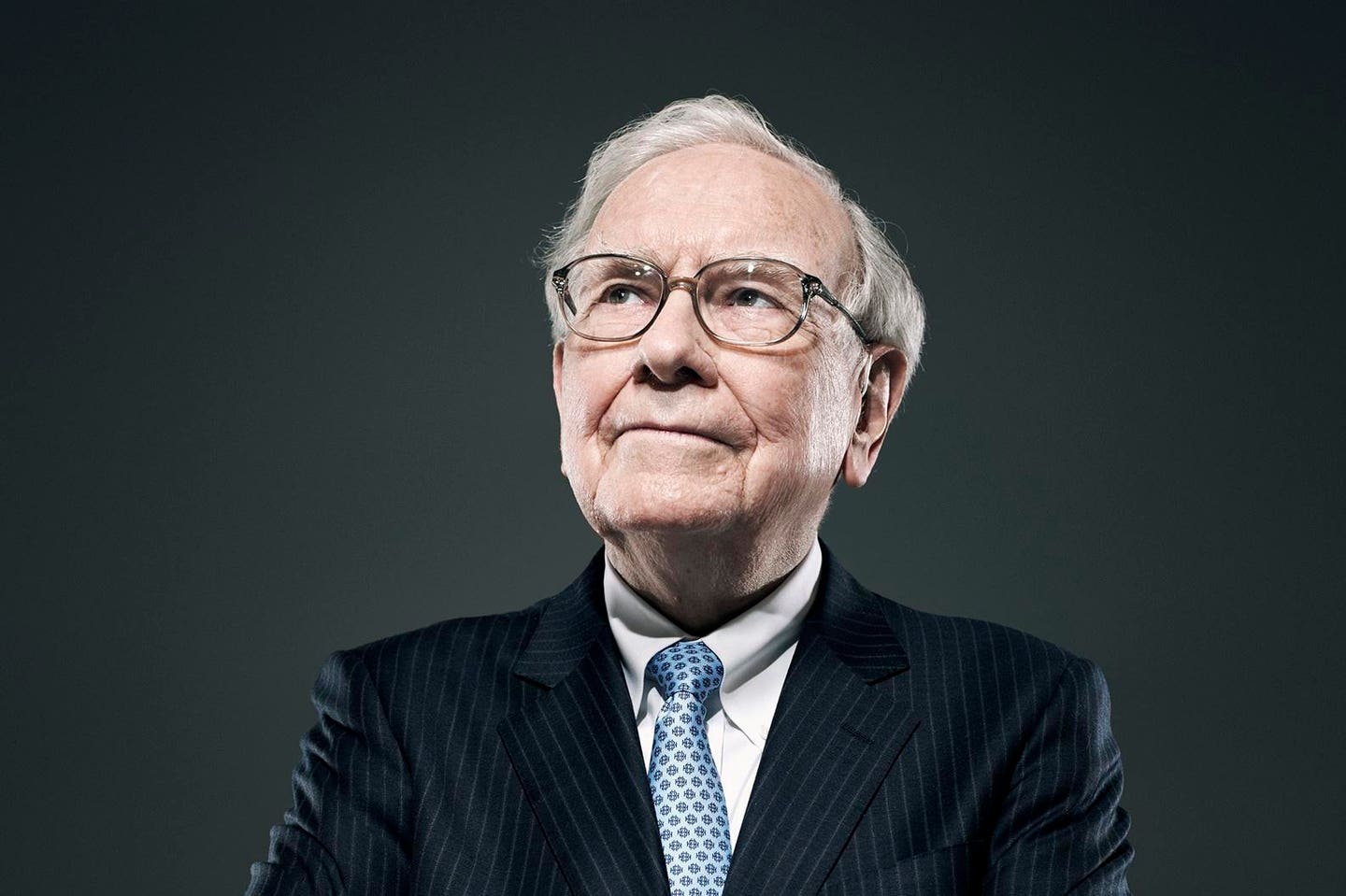

华尔街先驱报纽约5月18日讯 在94岁的高龄即将卸任伯克希尔·哈撒韦董事长之际,沃伦·巴菲特,这位“股神”在今年股东大会上最后一次登台亮相。他留下的不仅是一家市值逾万亿美元的投资帝国,更是一段与美国传统报业缠绕一生的情感史。

从少年送报童到全球最受尊敬的投资家,巴菲特用一生诠释了“长期主义”的力量。他一边投身资本市场,改变华尔街的规则;一边坚持每日阅读纸质报纸,铭记13岁清晨挨家送报的生活。这段亲历也成为他投资生涯最早的训练场——他靠送报攒下人生第一桶金,17岁时便拥有5000美元资产。

传奇:把100美元变成数百万的人

1965年起,巴菲特正式掌舵伯克希尔·哈撒韦。彼时这家公司股价仅19美元,而到2025年,其股价已突破65万美元,市值增长超5.5万倍。如果1965年你向他投资100美元,如今将价值数百万美元。

他提出“别人贪婪时我恐惧,别人恐惧时我贪婪”,成为价值投资的金科玉律。他战胜了几十轮市场动荡与经济危机,却始终以简朴生活自持:住着旧房子,爱喝可乐,看书、扔报纸、打桥牌,是他日常生活的写照。

一生情牵报纸:投资的理性,情怀的浪漫

少年送报的经历让他终身与纸媒结缘。1973年投资《华盛顿邮报》,开启了他“报业资本家”的身份——这笔1062万美元的投资,30年后带来160倍回报。他与传奇女出版人凯瑟琳·格雷厄姆的深厚友谊,更是美国新闻史上的佳话。

他曾说:“如果不是做投资,我会是一名记者。”在他的逻辑里,一份报纸不仅是生意,更是社区信任、民主制度与信息正义的守门人。他强调:在一个城市,最有护城河的企业可能不是银行或地产公司,而是一家有区域垄断地位的本地报纸。

2011年至2015年间,巴菲特逆势收购了上百家地方报纸,试图为纸媒重燃生机。他在致股东信中坦言:“这些报纸在伯克希尔找到了永久的家。”然而到了2020年,他不得不黯然出售大部分报业资产,感慨“错过了数字化那班船”。

他是资本的牧羊人,也是信仰的守灯人

2025年,伯克希尔迎来历史最佳开局,成为首家市值破万亿的非科技企业。而巴菲特本人,却不再满足于“财富奇迹”这个符号。他在大会上动情回顾:“我今天站在这里,仍有60年前初入市场时的那份兴奋。市场在变,但人性从未改变。”

他推荐了一部纪录片《成为凯瑟琳·格雷厄姆》,回忆媒体黄金年代,也缅怀新闻对社会的温度。他用一生告诉世界:投资不仅是逐利,更是判断价值、守护信念。

他曾说:“投资是一种修行。”他相信烟蒂股,也相信纸媒的荣耀。他在财富之巅回望报业:“它也许不再盈利,但永远有意义。”

结语:从资本帝国到纸媒情结,巴菲特的谢幕,是一个时代的落幕

沃伦·巴菲特,这位被称为“奥马哈的先知”的投资者,不仅在商业世界留下了最浓墨重彩的一笔,也用数十年亲身实践,书写了一个关于耐心、信念与人文关怀的资本主义传奇。

2025年冬天,当他卸任伯克希尔CEO之位,也许他仍会在清晨读一张报纸,然后拨打一通老式座机,继续关心世界。

而属于报纸、属于纸张与思考的那个时代,也许正随着他的身影,缓缓谢幕。