我们文字之于人类,如劈入混沌世界的雷电,惊醒并照亮了蛰伏的文明。自此以后,人类拥有了能够世代累积和叠加的智慧与情怀。汉字,作为维系中华文明的原始密码,关于其起源,神秘异常,但尤以仓颉造字影响最大。

2025年4月3日,“树载千秋 同根同祖”乙巳年全国网络媒体探寻华夏根脉启动仪式在仓颉庙举行。视频 曲子坐唱节目《仓颉颂》 《欧洲侨报》孙雨梅 摄

仓颉,何许人也?文字,何以源起?谷雨,何以祭拜仓颉?探源这些问题,为我们解开中国何以文明提供了关键锁钥。

仓颉,何许人也?

仓颉,追溯其源起,则要回溯到五千年前的古阳武国(在今白水县境内)。在那里,洛河边,鸟羽山,仓颉生焉。

4月3日,白水县仓颉庙。

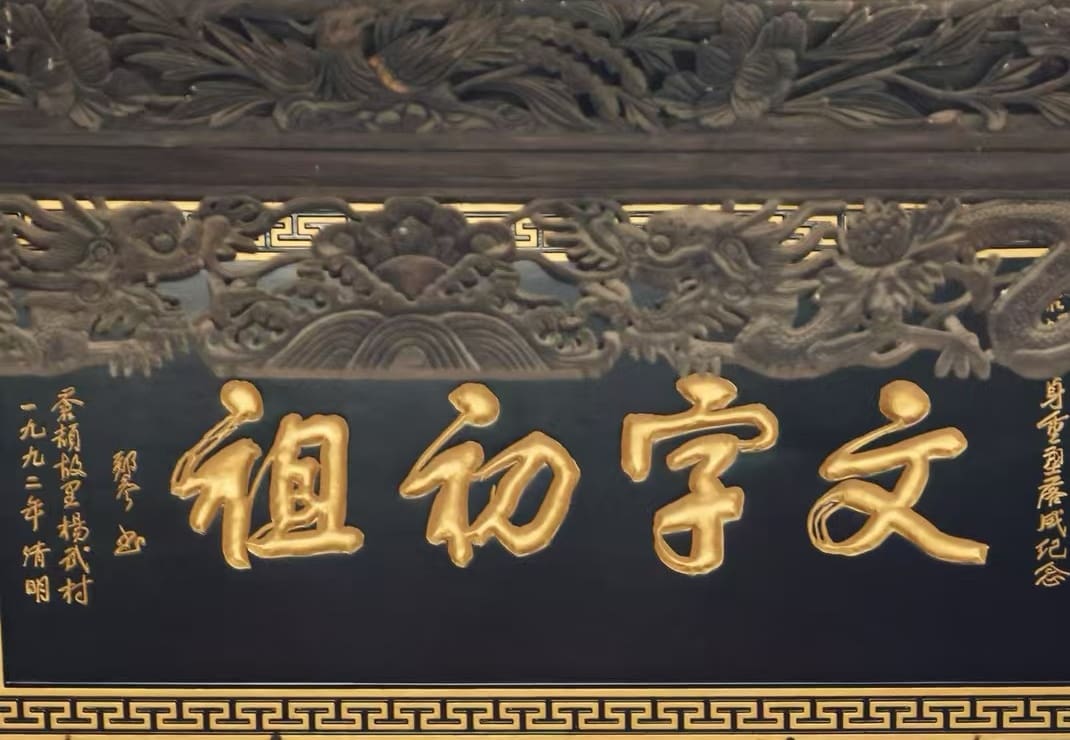

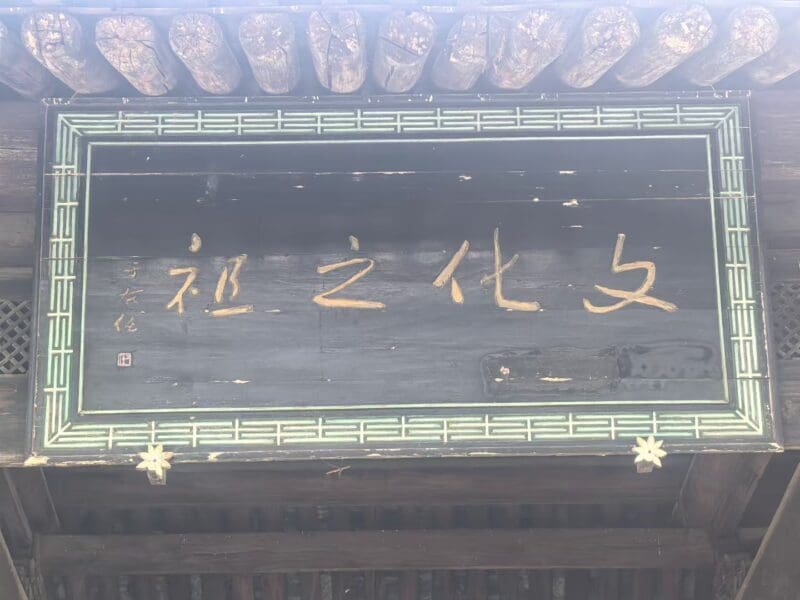

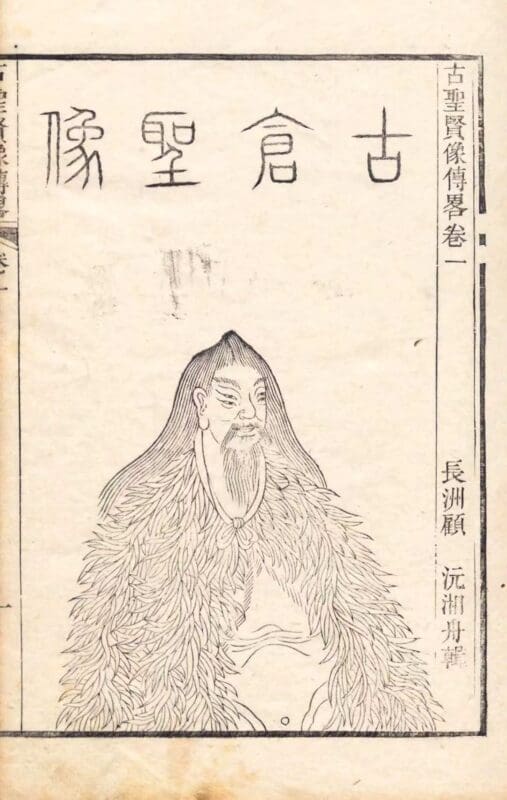

仓颉,原姓侯冈,名颉,俗称仓颉先师,相传为黄帝史官,始造文字,以代结绳,号称史皇、仓帝、文宗。据史书记载,仓颉观察星宿运动趋势及鸟兽足迹,依照其形象创文字,革除当时结绳记事之陋,开创文明之基,因而被尊奉为“文祖仓颉”。享年110岁。

《古圣贤像传略》古仓圣像。

西汉末年《春秋元命苞》曰:“仓颉卒,葬利乡亭。” 三国时《皇览》曰:“仓颉,姓侯岗,冯翊人,居阳武,葬衙之利乡亭南。”宋代罗泌撰《路史·前纪》又载:“仓颉氏,冯翊人。”

衙,白水县的古称,夏商时名彭衙,秦孝公十二年置白水县。后曾称粟邑、南泉等,先后隶属京畿、冯翊、同州所辖。利乡,即仓颉庙所在地今之史官镇,人们为了纪念仓颉而将其庙宇所在地地名改为“史官”。阳武村在清乾隆时《白水县志》中尚为“阳武”,现写作“杨武”。

杨武村地处洛河沿岸高原地带。这里,气候温和,山峦起伏,森林茂密,灌木丛生,常有飞禽走兽出没。仓颉即生于斯长于斯。

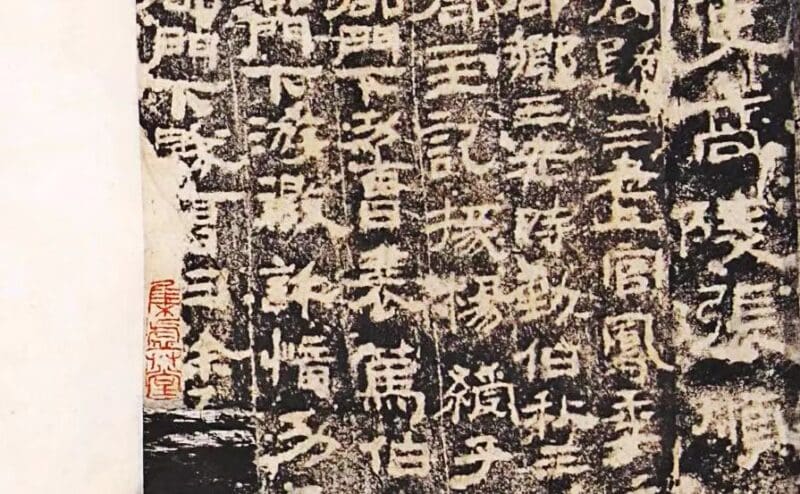

仓颉庙碑拓本。

国家非遗——民间文学《仓颉传说》记载,仓颉,龙颜四目,生有睿德,才能超人,为杨武国部落首领。黄帝访贤至鸟语山,将仓颉招于朝中任史官,仓颉因结绳记事不便而辞官寻求记事良方。他日日仰观天象,俯察地脉,摄取万物影像之特点,悟得万象内涵之精神,然后依类象形,创造出了简便易记的中国象形字——鸟迹书。

文字,何以源起?

文字一出,人类从此由蛮荒岁月转向文明生活。也正因有“仓颉创字”,才让中华民族在漫漫的历史进程中,创造出了光辉灿烂、享誉世界的中华文明。

《荀子·解蔽》说:“古之好书者众也,而仓颉独传者一也。”

《韩非子·五蠹》载:“古者仓颉之作书也,自环者谓之厶,背厶者谓之公。”秦汉时期有关仓颉造字的传说和记载更多,秦朝统一文字,丞相李斯编著儿童启蒙课本《仓颉篇》,其首句便是:“仓颉作书,以教后嗣。”

许慎在《说文解字·序》中说:“黄帝之史仓颉,见鸟兽蹄迒之迹,知分理之可相别异也,初造书契。”

仓颉庙内古碑。

作为黄帝的史官,为记述方便,仓颉始造文字。从甲骨刻痕衍生钟鼎,始载人文精华,为文字初祖。自此,鸿蒙顿开,文明肇启,薪火相传。当历史滚滚巨轮驶入秦王朝时代,文字迎来大一统。

公元前221年,秦始皇推行“书同文”,对文字进行大规模整理和规范。《说文·序》中记载,秦统一之前,“分为七国”,各国之间“言语异声,文字异形”。秦扫六合,天下一统,李斯乃奏同之,罢其不与秦文合者。

这既是一次对文字演变的总结,更是一场意义重大的文字改革,具有深远的历史影响与文化价值。

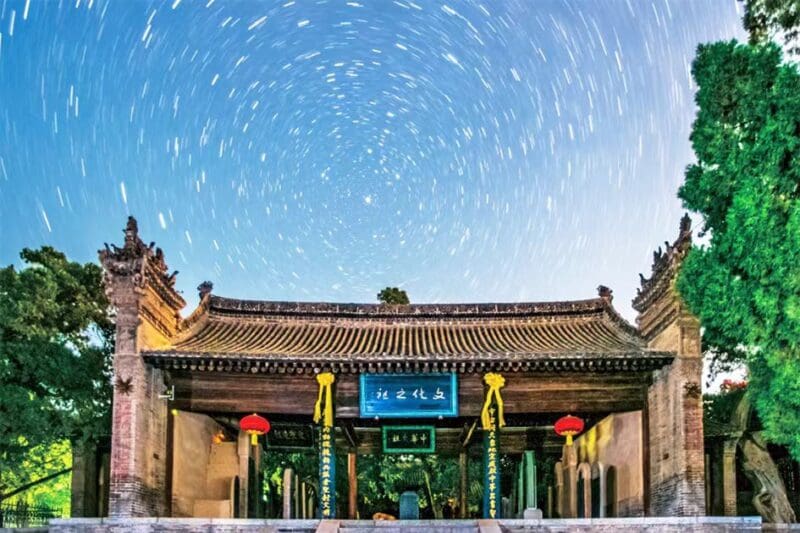

星空下的仓颉庙。

汉字之光,照亮中华文明。纵观中国历史,自公元前841年前起,有文字记载的编年史就再也没断过,这是人类历史上独一无二的杰作;而在此之前的历史,往往见于残章断句中,以碎片化的方式,浮现在智者的视野内。

从仓颉鸟迹书到殷墟甲骨文,再到中华大地出土的金文、简牍、帛书、文献,古今攸同。文字,经千载而不绝,一撇一捺之间,是书不尽的民族风骨、道不尽的华夏诗篇,承载着源远流长的中华文化。

正如著名史学家费正清所言:“中国之所以能成为世界上最伟大的国家之一,有一部分应该归功于他们的文字。”

谷雨,何以祭拜仓颉?

雨生百谷,而祭仓颉。《淮南子・本经训》记载:“昔者仓颉作书,而天雨粟,鬼夜哭;伯益作井,而龙登玄云,神栖昆仑。”就像日全蚀后的升光一样,当仓颉造字发出第一缕文明之光时,“天雨粟,鬼夜哭,龙亦潜藏”。所谓“天雨粟”的故事,是上苍为了酬慰仓颉的造字之功,于是向人间下了一场谷子雨。农历二十四节气中的谷雨,便由此而来。白水县历史上曾一度更名为粟邑县,与这个美妙的传说不无关系。

农事活动是中国传统文化的重要组成部分。在农耕社会中,人们往往把和自己最为密切的活动,都与自然建立起某种关系。

仓颉庙内的蒿木担子。

纵观我国二十四节气,它遵循的是天文、季候、物候等自然的运行规律,与农业活动密切相关。二十四节气指导人们何时播种、何时收获,什么季节该去种谷、该去插秧、该去种瓜、该去点豆。但,唯有谷雨——春季的最后一个节气,有了故事的叙事,被赋予另外一种意义,一种因天雨粟而丰富的精神内核,一种因仓颉而富含的文化意义。

笔落也天惊地动,文成哉鬼哭龙藏

画卦再开文字祖,结绳新创鸟虫书

雨粟当年感天帝,同文永世配桥陵

白水县仓颉庙内,随处可见谷雨与仓颉造字的内容,寝殿内仓圣坐像四周就绘有“天雨粟”“鬼夜哭”“石楼字”“西陵制衣”等17幅珍贵壁画。

2001年,白水县仓颉庙被国务院列为全国重点文物保护单位,是全国同类遗迹中唯一的国保单位,也是全国唯一集庙、墓、碑、书、柏为一体的纪念仓颉的殿堂。庙内“仓颉鸟迹书”记录了黄帝与炎帝联合各部落攻打蚩尤的故事,被称为“中华民族第一篇史书”。

4月3日,白水县仓颉庙内。

“谷雨节,拜仓颉”是中华民族肇始春秋,绵延至今的悠久传统。每年谷雨,举办祭祀文祖仓颉,是白水乃至渭南人民最隆重的“年度盛典”,是三秦大地的“文化盛事”。并且,联合国为纪念“仓颉造字”对人类的巨大贡献,于2010年将谷雨节气确定为“联合国中文日”。

仓颉庙,是中华儿女寻根、凝心、铸魂的礼祭之地。

“古柏千秋秀,庙堂文字香”。仓颉庙和古柏群,已成为中华儿女凝聚亲情、守望相助的重要文化地标。“残碑垂伟业,山水共流芳”。

讲好仓颉故事,赓续中华文脉,是铸牢共同体意识,实现中华民族伟大复兴的精神基石。

文明,何以延续?

一笔一画诉春秋,一撇一捺绣风华。汉字,历经几千年风雨涤荡,不仅是记载、保存和传承悠久中华文化的重要载体,而且是各民族共享的中华文化符号和中华民族形象,更是铸牢中华民族共同体意识的文化基因。

习近平总书记指出:“中国的汉文字非常了不起,中华民族的形成和发展离不开汉文字的维系。

2025年4月3日,“树载千秋 同根同祖”乙巳年全国网络媒体探寻华夏根脉启动仪式在仓颉庙举行。

2025年4月3日,“树载千秋 同根同祖”乙巳年全国网络媒体探寻华夏根脉启动仪式在仓颉庙举行。

2025年4月3日,“树载千秋 同根同祖”乙巳年全国网络媒体探寻华夏根脉启动仪式在仓颉庙举行。

点横撇捺间描绘世界万象,经史子集中传韵盛世流芳,煌煌千古之文章,皆因字传。从雅言到官话再到民族共同语,汉字推动形成了中华民族的巨大向心力和中华文明的持久影响力。

2025年4月3日,“树载千秋 同根同祖”乙巳年全国网络媒体探寻华夏根脉启动仪式在仓颉庙举行。埃及《中国周报》尹杰 摄

文明的传承,借助文字这一永恒的载体,在潜移默化间,演变为沿袭千年的民俗事象,启人心智、润泽人心。天南地北,秦鲁川粤,五湖四海,六合八荒,凡书汉字者,心中都扎着同样的根,只要有汉字,就能相互沟通,师道相承。山川异域,风月同天,字和万邦。

仓颉庙内古柏。

文稿:白水县委宣传部

编辑:罗胜辉